1 июня исполнилось 100 лет со дня рождения известного советского поэта и переводчика Давида Самуиловича Самойлова,

одного из крупнейших представителей поколения поэтов, которые со студенческой скамьи ушли на фронт — «поэтов-сверстников» Ирины Снеговой.

Самойлов и Снегова приятельствовали, И.А. называла его Дезиком, как многие близкие друзья.

На сайте https://www.irinasnegova.com/ опубликована переписка Давида Самойлова с Ириной Снеговой, которая приоткрывает нам «поэтическую кухню» Снеговой, её взгляд на поэзию как на «скорбь о несовершенстве мироздания».

«Милая Ирина!

Наконец-то, преодолев одну из самых могучих во мне леней — эпистолярную лень, собрался написать тебе о "Трёх дождях".

Книгу я считаю хорошей, когда в ней есть три хороших стихотворения. У тебя их не менее пяти. В числе их (по моему вкусу) — "Вмёрзла в небо звезда" (кроме слова "густа"), "Апрельский гекзаметр".

Но поэтическую книгу надо читать, как любую другую, со всеми её удачными и неудачными страницами. Потому что поэта делают не только взлёты, а и качество обычной его повседневной стихотворной материи. Некоторые неудачи важнее удач.

"Гарнир" твоей книги — этюды, часто блестящие, мастерские, красивые. Твоя повседневная материя (как это выглядит в книге) — этюд. Т.е. приуготовление к чему-то. К чему? Это вот и скрыто в жёстком твоём мастерстве.

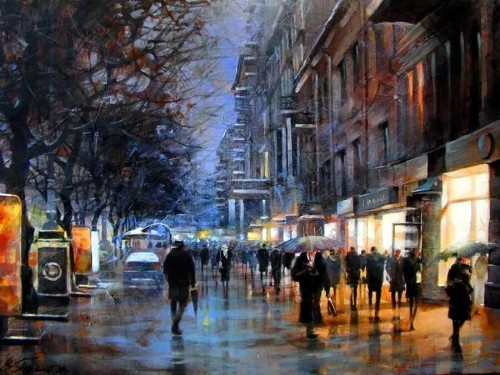

Этюды по большей части — о природе. Это общая черта, свойство или недостаток нынешней "честной" поэзии. Все мы этим грешим — любим писать о природе, мы, горожане, для которых природа не среда, а форма внешнего или внутреннего комфорта. А в поэзии ещё — материал для метафор и аллегорий. Метафор и аллегорий о тоске. Тоска-то у нас разная, но мы, горожане, настолько внешне и поверхностно знаем природу, что метафоры и аллегории у нас однообразны. У тебя — мастерские и талантливые, у других — бездарные и вялые. В любом случае на дне нашей пейзажной, философической лирики всегда лежит тоска. Тоска по чему? И это скрыто.

Вероятно, тоска по счастью. Но счастье в общении с природой для нас — фикция. Это счастье в Коктебеле или в Малеевке продаётся за сто десять рублей в месяц, а то и со скидкой. И Лягушачья бухта лезет из нашего моря, а малеевский лесок из наших пущ и рощ. Я тебя за это не корю. За это я и себя бы должен корить. Просто представился хороший повод поразмыслить об этом. И может, что-то перерешить в поэзии, потому что по-другому моделируешь и себя.

Прости, что я обошёлся без обычных реверансов. Ты — поэт талантливый и серьёзный. Другому я бы и писать не стал.

Очень давно не писал столь длинных писем.

Горжусь своей неторопливой обязательностью.

Привет. Дезик.»

И ответ Ирины Снеговой:

"Дезик, дорогой!

Большое спасибо за преодоление лени, за доброе письмо. Именно доброты нам и не хватает. И, может быть, тоска, о которой ты говоришь, у меня, и у нас — и по ней? Спешу ответить тебе сразу, во-первых, потому что боюсь откладывать — не соберусь; во-вторых, потому что не могу не возразить.

Я совершенно не согласна с тобой во взгляде на стихи о природе. Я убеждена, что горожанин чувствует её (понятно, если ему дано и чувствовать, и выразить) сильнее, острее, а порой и "свежее", чем видящий каждый день.

И не только оттого, что глаз, что ли, более жаден, что вода в пустыне слаще, но в силу какого-то наследственного, естественного тяготения, из камня — к живому. А тоска тоже естественна: и тоска преходящести, и тоска беспомощности — и перед необратимостью, и перед злом. Да и само, как теперь пишут в «Комсомольской правде», чувство прекрасного состоит в какой-то степени и из этой тоски. Я однажды слышала сказанное одним критиком отнюдь не гениальным соображение, на мой взгляд, гениальное: поэзия — это скорбь о несовершенстве мироздания.

А что касаемо этюдов, то верно: пишут этюды на природе как подготовку к большой картине, но уже импрессионисты узаконили этюд как конечную цель. Да и музыка ещё с Листа признала этюд…

Разговор же о знании жизни или природы считаю порочным. Нужно чувствовать и видеть, иметь, как говорили, «орган боли». Коктебель, Малеевка — места хорошие, зря ты их бранишь. И они были бы Болдиным, кабы Пушкин был... У всех свои деревни. Смешно после Пушкина да Болдина, но и я вот всю жизнь летом живу под Москвой, где каждую сосну знаю. О них и пишу в этом стихотворении, которое тебе посылаю как ответ на «природные» упрёки. Никогда, никому стихов не посылала, да и стишок — так себе, но к разговору нужен.

Вот и получилась у нас переписка под стать прошлому веку. Хороший был век…

Ещё раз спасибо за письмо, желаю тебе в твоём «подмосковном» урожайных осеней и вёсен.

11 февраля 1972 года. Ирина Снегова».